2. 重庆市地理信息和遥感应用中心, 重庆 401147

2. Chongqing Geomatics and Remote Sensing Center, Chongqing 401147, China

2019年5月,《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》发布,空间规划体系进入重构期。新时期的国土空间规划,一方面担负着解决过去“多规”并行遗留下来的各类问题;另一方面又面临着全域、全要素、全流程用途管制和空间治理的新形势、新任务和新要求,迫切需要信息技术,特别是以空间获取与分析为主要特征的测绘地理信息技术的有效支撑。近年来,以三维立体、实时动态、全息可视、空天地一体等为特征的新型测绘地理信息技术迅猛发展,为国土空间规划的智慧化发展带来了新的动能。构建测绘地理信息服务国土空间规划的服务框架,促进两个领域的深度融合,是当前的一项紧迫任务。本文在梳理“五级三类”国土空间规划体系基本构成和特征的基础上,从技术体系和数据成果定制体系两个方面,研究了面向国土空间规划的测绘地理信息服务体系,展望了面向智慧型国土空间规划的测绘地理信息应用。

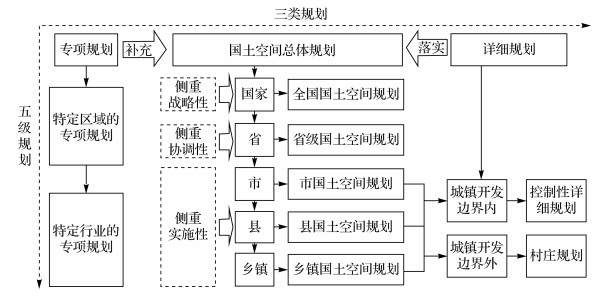

1 新时代国土空间规划体系新的国土空间规划体系,可以简单地归纳为“五级三类四体系”,如图 1所示[1]。

|

| 图 1 国土空间规划“五级三类” |

“三类”是指总体规划、详细规划和相关专项规划。其中,国土空间总体规划为基础,对详细规划和相关专项规划进行约束和控制,起到全局统领作用;相关专项规划是对总体规划的补充,要遵循总体规划,其主要内容应纳入详细规划;详细规划要依据批准的国土空间总体规划进行编制,不得突破总体规划确定的强制性内容。“五级”是指国家级、省级、市级、县级、乡镇级规划。各级规划之间分工和编制重点不同,上位规划应当加强统筹,协调矛盾,制定规则、标准和管控策略,向下提出约束性要求;下位规划应当细化落实上位规划,不得违背上位规划的刚性要求。

1.2 国土空间规划“四体系”“四体系”是指编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。编制审批上,按照“用什么就编什么”“管什么就批什么”的原则,体现战略性、提高科学性、加强协调性、注重操作性。实施监督上,通过建立动态评估和实施监管机制,监督国土空间规划实施并对规划进行动态调整完善。法规政策上,通过加快国土空间规划相关法律法规的建设,做好过渡时期的法律法规衔接,保障国土空间规划的有效实施。技术标准上,按照“多规合一”要求构建统一的国土空间规划技术标准体系,实现各类规划的统一管理、审查、实施和监督。

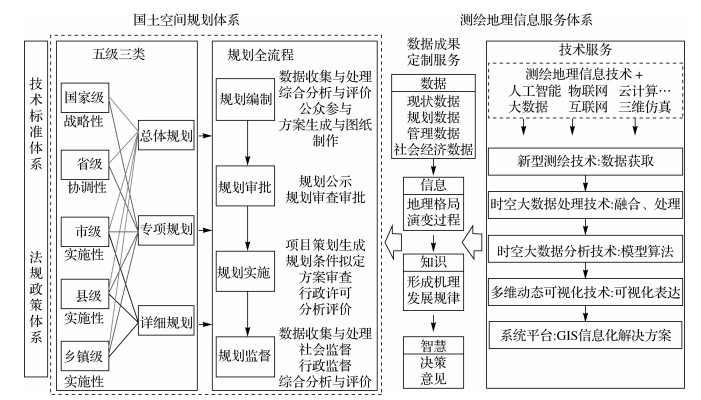

2 国土空间规划的测绘地理信息服务体系测绘地理信息强大的地理空间数据获取、整合、分析、可视化和基于模型的辅助决策能力,能为国土空间规划全生命周期提供成体系的服务,从内容和形式可分为技术服务体系和基于数据成果的定制服务体系,如图 2所示。

|

| 图 2 国土空间规划的测绘地理信息服务体系框架 |

与传统测绘以获取基础地理空间静态要素为主不同,新型测绘获取数据的范围从原来测量物体的几何位置、大小、属性及其变化,拓展到感知人们社会活动及群体的状态[2]。以新型测绘技术等为基础构建的社会感知网络和空天地一体化对地观测网络(如图 3所示),成为测绘地理信息技术服务为国土空间规划提供全维度空间支撑的最重要基础。

|

| 图 3 新型测绘技术体系 |

多源时空大数据若为国土空间规划直接所用,需要海量、复杂、多维时空大数据的有效处理技术,包括当前主流的多源异构时空信息数据融合技术、三维自动建模技术、影像信息智能提取技术、高性能计算技术[2]。

多源异构时空信息数据融合技术旨在统一的时空参考系统下,通过时空数据分类与编码体系、地理编码引擎,实现各地理实体的有机关联和非空间数据到空间数据的转换,可支撑国土空间规划统一“底图底数”的构建。三维自动建模技术可实现多源数据融合匹配和自动化三维建模,促进三维数据成果在国土空间规划全过程中的应用。影像信息智能提取技术可实现遥感影像目标的自动检索和要素的智能识别与提取[3],能为规划编制和实施监督提供有效的动态监测支撑。时空大数据高性能计算技术可支撑TB级乃至PB级数据量的国土空间查询检索、统计分析、模拟推演和为存储管理提供良好的计算效率和扩展性能[5]。

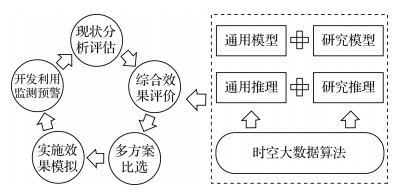

2.1.3 时空大数据分析技术时空大数据分析技术主要体现为各类通用GIS分析模型和结合GIS的各专题专项量化分析模型的应用[4],如空间句法、CA模型、社会地理计算[5]、网络大数据挖掘分析、图像视频数据挖掘分析、文本大数据挖掘分析等。模型是时空大数据分析技术应用的核心,面向国土空间规划的模型库与数据库、指标库协同,能提供有效的空间分析、评价、模拟、预警等时空数据挖掘分析能力,从而提升国土空间规划的智能化水平,如图 4所示。如在规划编制阶段,量化分析模型可高效辅助资源环境承载力、国土空间开发适宜性评价和“三区三线”划定;在规划审批阶段,规划指标审查模型可高效审查各项指标是否符合国土空间规划的管控要求;在实施监管阶段,预警评价模型可对国土空间规划实施情况进行实时监测、动态评估和及时预警,为规划编制的修订和完善提供科学依据[6]。

|

| 图 4 时空大数据分析技术服务支撑国土空间规划 |

多维动态可视化技术通过融合二三维、视频GIS、实时GIS、VR/AR、数字沙盘、多媒体、360°/720°全景、全景视频等多种技术,使得空间信息传输更加快捷,地学信息展示更加多样化,有利于直观表达空间对象的内在联系,从中挖掘更多有用信息,方便用户更为直观地理解地理空间现状、特征与变化规律。多维动态可视化技术可以视觉表达、分析辅助和精细化管理等方式服务国土空间规划中的各类专项应用,如图 5所示,如基于实景三维模型的环境变化模拟、基于三维测量的规划实施与违法监测、基于大屏领导驾驶舱的政务管理、基于Web和移动端规划成果直观表达的公众参与等。而充分集成GIS的空间信息综合管理与分析优势、BIM的全生命周期数据管理优势和VR/AR等虚拟技术的沉浸式体验与互动效果,可有效支撑空间规划的精细化管理、多元可视化分析,切实提升国土空间治理能力。

|

| 图 5 可视化技术支撑服务国土空间规划 |

根据需求,新型测绘为国土空间规划提供两种类型数据成果[7]:一类是地面观测网、监测网记录的对地观测大数据,表现的是地表空间格局特征,包括基础地理空间数据和行业专题数据。其中,基础地理空间数据主要有4D产品、多时相航空影像、卫星影像、地理国情普查数据、国土调查数据等;行业专题数据主要来源各部门共享交换成果数据,包括水利、公安、农业、地震、交通、国土、林业、住建、教育、民政等行业部门。另一类是通过新型测绘感知技术获取的,来自社交网、互联网、物联网等时空大数据,为科学的国土空间规划提供多源动态数据,实现规划“底盘”数据从传统小样本静态数据向多源时空大数据的转变。如具有时空标记、反映个体和群体时空行为的社交网络大数据,能够充分感知人群空间分布与空间流动,分析人群活动空间特征,为空间上合理配置资源、基础设施、土地利用、城乡建设等提供支撑[8]。支撑国土空间规划的测绘地理信息数据成果类型见表 1。

| 数据类型 | 典型数据(部分) | 应用方向 |

| 自然空间及变化 | 山水林田湖草自然资源要素 | 分析自然地理环境特征及历史演变 |

| 人类活动空间及变化 | 房屋建筑(区)、铁路与道路、构筑物、人工堆掘地、人工地表 | |

| 基础底图数据 | 基础地理信息数据(4D产品) | |

| 城镇化 | 建成区范围、三生空间范围、工矿企业分布、建筑物、建设用地、交通设施、公共服务设施 | 分析人口、城镇化特征及历史演变 |

| 人口 | 人口普查、常驻人口、格网人口密度 | |

| 空间开发 | 自然保护区、重点开发区空间、优化开发区空间、限制开发区空间 | 分析国土空间保护开发现状及问题 |

| 空间保护 | 永久基本农田、重点生态功能区、自然生态空间、地表覆盖 | |

| 生态保护开发 | 渗水地表、扬尘地表、自然保护区、人工设施、林草、荒漠与裸露地、露天采掘场 | 分析国土空间保护开发面临的形势与挑战 |

| 耕地保护开发 | 重要水源区、耕地、河流湖泊 | |

| 海岸开发利用 | 自然/人工海岸线、围填海范围 | 分析国际合作、陆海联动的对外开放格局 |

| 城市群 | 京津冀、长三角、珠三角、哈长、成渝城市群范围,城市群范围内的交通设施、建设用地 | 分析优势互补、共建共享的区域协同格局 |

| 生态安全 | 主体功能区、生态保护区、耕地保护区、城镇开发区 | 分析生态安全 |

| 水资源 | 水域单元、水利设施、水功能区、地表水水源地 | 分析水资源供需平衡 |

| 海洋资源环境 | 自然海岸线开发利用强度(长度)、修复长度,围填海范围和面积 | 分析海洋资源环境保护情况 |

| 生态系统保护修复 | 红树林、三江源湖泊湿地范围、青海湖范围、沙漠、三江源草地、自然保护地、长江经济带范围、黄河流域范围 | 分析重要生态系统保护修复情况 |

| 产业空间分布 | 一二三产业分布、高新技术产业分布、服务业分布、耗能产业分布、污染企业分布 | 分析现代产业集群发展空间布局,提高国土空间竞争力 |

| 城市群、都市圈 | 四大湾区范围、城市群范围 | 以人为本,提升国土空间品质 |

| 自然景观资源 | 风景名胜、公园、街心公园、植物园等分布 | |

| 历史文化资源 | 旅游景区、文化遗址、文物保护单位 | |

| 个体行为 | 手机信令数据,腾讯位置大数据,微博签到,用水、用地、用气数据 | 人口分布及人口流动监测、城市群识别及区域联系度评价、资源开发利用情况及成效评估、基础设施承载力评价 |

| 城乡运行 | 夜间灯光遥感影像、POI、浮动车GPS | 城市建成区发展边界监测、用地扩展及发展中心监测、土地混合利用评价、空间活力评价、交通设施承载力分析 |

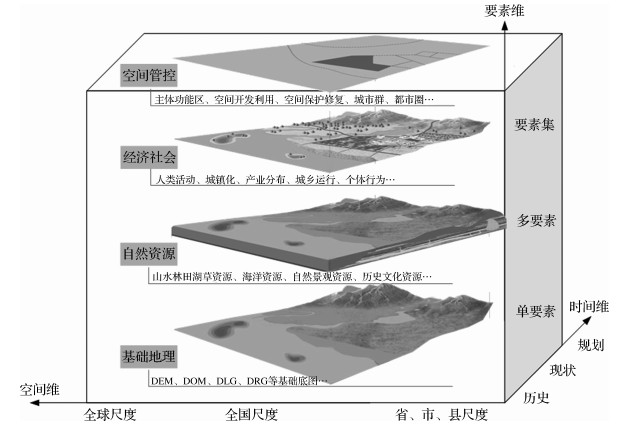

测绘地理信息数据在空间维、时间维、要素维等3个维度上,通过不同空间尺度、空间分辨率、时间分辨率及单要素与多要素叠加组合形成新图层,支撑国土空间规划全流程,如图 6所示。

|

| 图 6 多维度测绘地理信息数据成果 |

数据是对现状的基本描述,经整理所形成的数据可以辅助发现问题和分析规律,信息汇聚和提升所产生的知识是对规律的应用,用于判断影响力并预测未来,知识的正确应用上升为智慧,形成符合客观规律的行为决策[9]。与此对应,面向规划特定需求,将数据进一步提升为信息、知识和智慧,可理解为基于测绘地理信息成果的定制服务。这种定制服务从某一角度可理解为文献[10]提出的地理知识服务新思路,即以领域化抽取、结构化建模、关联化处理为核心,构建地理信息专业知识服务系统,实现跨学科的应用创新服务。

目前,基于测绘地理信息数据成果的定制服务主要以各类系统平台的形式提供。如国内外已有的规划支持系统(PSS)、空间决策支持系统(SDSS)已为原空间规划提供了地图处理、规划设计决策、规划管理、公众参与等支撑。具体的系统平台包括国外广泛使用的INDEX,基于情景分析方法开发的面向政策的用于土地利用规划、城市规划的WHATIF,以交互式分析、模拟三维现实环境及协作式的社区理念而著称的CommunityViz[11],以及国内北京市城市规划设计研究院研发的城乡规划现状综合分析模型,城市象限研发的城市智能感知监测和体检系统,清华同衡研发的智慧城市规划平台等。从所融合的技术和提供的功能方面,基于测绘地理信息成果的定制服务系统平台可以分为传统平台和新型平台。传统平台以提供数据建库管理、数据查询与浏览、简单GIS空间分析和专题图制作等功能为主,新型系统平台则综合利用测绘地理信息、互联网、信息通讯、三维可视化、大数据和人工智能等技术,提供各类分析评价模型,支撑现状变化分析、综合预测、三维可视化和影响评价,通过调整可直接用于支撑新时代的国土空间规划。

3 智慧国土空间规划的测绘地理信息服务展望 3.1 总体展望 3.1.1 测绘地理信息技术发展趋势近几十年来,全球数字化、信息化、智能化的发展,推动着测绘地理信息学科从单一学科走向一个多学科交叉的新时代,学科内涵和服务目标在深度和广度上发生了重大变化。测绘地理信息技术已经历了手工模拟、数字化和信息化阶段,伴随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的创新引领,目前正在从信息化快速走向智能化的新阶段。伴随着测绘地理信息行业由单一的地图及地理信息数据生产服务向网络化综合性的地理信息服务转变,测绘地理信息服务体系正在逐步实现数据获取实时化、数据成果信息化、数据处理智能化、数据服务网络化和成果应用社会化[12]。

3.1.2 智慧型国土空间规划新时代智慧型国土空间规划的发展方向是“可感知、能学习、善治理、自适应”[13],其更加注重规划编制、审批、实施、监督等全生命周期的信息化和整个规划过程的持续动态跟踪、评估、反馈、监测和预警,也更强调规划编制方法的智慧驱动和技术创新。与之对应,智慧型国土空间规划对测绘地理信息的需求也会更加综合化、网络化、动态化和定制化。这既是智慧国土空间规划的总体发展趋势,也是测绘地理信息行业的追求和努力方向。当前,自然资源部正在指导各地建设的国土空间规划“一张图”和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,正是促进国土空间规划和测绘地理信息有机融合的积极实践。

3.2 国土空间规划“一张图” 3.2.1 建设目的以自然资源调查监测数据为基础,在统一的空间基准下,整合其他各类空间数据,形成“一张底图”,并依托国土空间基础信息平台,叠加各级各类国土空间规划成果,从而构建国土空间规划“一张图”,为统一国土空间用途管制、实施建设项目规划许可、强化规划实施监督提供依据和支撑。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设正是在国土空间规划“一张图”基础上,以规划实施为目标,推动实施过程科学高效、实施结果清晰明确。

3.2.2 面向智慧国土空间规划的更新维护与应用展望[14]测绘地理信息服务体系在国土空间规划“一张图”建设中发挥重要作用。面向智慧国土空间规划,还需继续丰富数据资源体系,获取更多维度信息,保证数据实时动态性,并推动数据共享应用,为此,对测绘地理信息服务体系提出更高要求。

(1) 建立三维立体时空“一张图”大数据体系,为智慧国土空间规划提供统一底数和底线。

融合现状类、规划类、管理类、社会经济类等各类自然资源及国土空间数据,构建地上地下、陆海相连、多时态、多尺度的国土空间规划三维立体时空“一张图”大数据体系。通过物理分布、逻辑集中,形成分布式数据中台的数据资源池,为智慧国土空间规划提供统一底数和底线,实现一数一源,相互关联。在数据表达上,从二维平面逐渐转向三维立体。

(2) 建立常态化更新机制,提升“一张图”的真实性、准确性和全面性。

充分利用卫星遥感、无人机、物联网等数据获取技术,建立面向智慧国土空间规划的全天候调查监测与预警感知机制,对自然资源变化、规划调整审批后成果等数据进行及时更新和汇交,不断提升“一张图”的真实性、准确性和全面性。大力推进智能化自然资源调查和国土空间规划全流程信息化,完善新型基础测绘成果常态化更新和综合调查信息获取机制。

(3) 建立数据共享和业务协同机制,为各部门应用系统提供坚实支撑。

通过多网融合、链路打通、云端互补等手段,实现国土空间规划“一张图”和规划自然资源应用系统及其他相关部门业务系统真正连通。通过对数据进行分布式管理、调度和对外服务,与其他政府部门进行数据共享、交换,并接入互联网、物联网等新媒体数据,对内为各类应用系统等提供基础数据支撑,对外向相关政府部门和社会提供自然资源和国土空间底数、底线的分类服务。

3.3 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 3.3.1 建设目的以国土空间规划“一张图”为数据基础,借助国土空间基础信息平台提供的技术和数据服务,构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。支撑国土空间规划“一张图”管理,促进国土空间规划的数字生态建设;支撑国土空间规划分析评价和现状评估,识别风险、发现问题;支撑国土空间规划成果审查与管理,落实规划逐级传导与管控;支撑监测评估预警,加强规划实施监管,实现国土空间规划全过程的动态管控;从而逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划,全面提升空间治理体系和治理能力的现代化水平。

3.3.2 面向智慧国土空间规划的应用在测绘地理信息技术及数据成果服务体系的充分支撑下,国土空间规划“一张图”实施监督信息系统能够应用于国土空间规划编制、审批、修改和实施监督的全生命周期,并支撑国土空间规划主管部门与相关行业主管部门的信息共享与业务协同,进而促进智慧型国土空间规划的发展。

面向国土空间规划的全生命周期管理,国土空间规划“一张图”实施监督信息系统首先是国土空间规划“一张图”动态更新的保障,及时地将规划变动及协同部门的相关信息及时反馈给“一张图”,提升其生命力;其次,引入和集成大数据、人工智能和云计算等新技术,以指标和模型为核心,构建包含物质空间评估指标和人本感知评估指标的国土空间规划指标体系,建立规则库、知识库和推理库支撑下的智能分析模型体系,辅助规划编制、审批和修改过程中的资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间规划实施评估和风险识别评估、国土空间规划成果审查与管理,提升规划的科学性和合理性;再者,通过数据实时采集技术的接入,构建针对重要控制线、刚性目标、重点地区的监测模型,设置指标预警等级和阈值,为规划的动态监测、及时预警和定期评估提供支撑,即通过与规划目标、指标、战略导向及经济社会发展形势的对比和预测,对规划实施的方向、进度等情况作出预警,以便及时调整规划实施策略,纠正规划实施偏差,促进规划的有效实施[15]。

4 结语新时代国土空间规划体系下,测绘地理信息将以技术服务和数据成果定制服务两种形式,以国土空间规划“一张图”为主要载体,为国土空间规划全生命周期各环节提供服务,并为国土空间规划智慧化发展提供重要支撑。而细化梳理国土空间规划智慧化发展对信息化的具体需求,并从人才、技术、标准等各方面着眼,促进测绘地理信息技术流程与国土空间规划业务过程的融合,是当前的一项重要任务。

| [1] |

国务院新闻办公室.中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[EB/OL].[2020-09-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm.

|

| [2] |

龚健雅, 郝哲. 龚健雅:信息化时代新型测绘地理信息技术的发展[J]. 中国测绘, 2019(7): 25-30. |

| [3] |

李德仁. 论时空大数据的智能处理与服务[J]. 地球信息科学学报, 2019, 21(12): 1825-1831. DOI:10.12082/dqxxkx.2019.190694 |

| [4] |

关雪峰, 曾宇媚. 时空大数据背景下并行数据处理分析挖掘的进展及趋势[J]. 地理科学进展, 2018, 37(10): 1314-1327. |

| [5] |

翟健, 金晓春. 城市规划中的GIS空间分析方法[J]. 城市规划, 2014, 38(S2): 130-135. |

| [6] |

甄峰, 张姗琪, 秦萧, 等. 从信息化赋能到综合赋能:智慧国土空间规划思路探索[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2060-2072. |

| [7] |

王鹏, 袁晓辉, 李苗裔. 面向城市规划编制的大数据类型及应用方式研究[J]. 规划师, 2014, 30(8): 25-31. |

| [8] |

刘耀林.大数据辅助国土空间优化的思考[C]//中国土地学会学术年会.北京: 自然资源部国土空间大数据工程技术创新中心, 2019.

|

| [9] |

金贤锋, 罗跃. 智慧规划支持系统的建设要点与应用探索[J]. 城乡规划, 2020(1): 83-89. |

| [10] |

中国测绘.潜心做好基础地理信息这门学问——访中国工程院院士陈军[EB/OL].[2020-09-20]. http://www.csgpc.org/html/zgch202005/mobile/index.html#p=38.

|

| [11] |

宋彦, 李超骕, 陈炎, 等. 规划支持系统(PSS)在城市规划与决策中的应用路径——美国的经验与启示[J]. 城市发展研究, 2017, 24(10): 11-18. |

| [12] |

杨德麟. 测绘地理信息原理、方法及应用[M]. 北京: 测绘出版社, 2019.

|

| [13] |

庄少勤, 赵星烁, 李晨源. 国土空间规划的维度和温度[J]. 城市规划, 2020, 44(1): 9-13, 23. |

| [14] |

吴洪涛. 自然资源信息化总体架构下的智慧国土空间规划[J]. 城乡规划, 2019(6): 6-10. |

| [15] |

张鸿辉, 洪良, 罗伟玲, 等. 面向"可感知、能学习、善治理、自适应"的智慧国土空间规划理论框架构建与实践探索研究[J]. 城乡规划, 2019(6): 18-27. |