引言

“数字地球”(digital earth)于1998年由阿尔·戈尔提出[1],它并非一项孤立的计划,而是一个具有导向性的国家整体战略目标[2],有助于全球信息资源的共享[3]。随后,数字城市的概念接踵而出,世界各地相继出现了赛博城市(cyber city)、在线城市(city online)、电子城市(e-city)和数码港(digital port)、信息港(information port)等形式的数字城市。数字城市是一个内涵丰富并不断发展与拓展的理念,至今未有一个权威与统一的定义或描述。在学术界,学者们提出“数字城市”的概念,即以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基石,以宽带互联网信息技术为纽带,运用空间信息[4]、遥感、仿真—虚拟现实等各种科学技术,对城市实现多分辨率、多尺度、多时空和多类别的三维描述[5]。

2008年,国际商业机器公司(IBM)[6]提出了智慧城市的新理念[7],而后在2009年奥巴马举行的“圆桌会议”中,IBM首席执行官彭明盛建议采取转型投资新型智慧基础设施建设[8]的措施,来应对当时巨大的金融危机。于是IBM在2010年明确了建设智慧城市的目标,随之而来的是建设智慧城市的热潮。在数字城市的基础上,智慧城市是结合了云计算和物联网等新一代信息技术所产生的新概念,是智能化的数字城市,是其功能上更进一步的延展、扩充与升级,是数字城市发展的必由之路[9]。这一理念很快受到了社会各界的重视,并且世界各地的城市规划者们也似乎从中发现了有关城市发展建设的解决方案。

“孪生”概念最早起源于1960—1969年间美国宇航局阿波罗计划中。而后,Michael Grieves教授在2003年产品全生命周期管理课上明确提出了“数字孪生”概念,称之为“conceptual ideal for PLM(product lifecycle management)”,其描述产品全生命周期的主要手段是将现实物体映射成虚拟空间的数字模型。2010年,美国国家航空航天局(NASA)首次确切提出“digital twin”,即“数字孪生”。随后,NASA于2012年与美国空军共同撰写了有关数字孪生的学术论文,并提出了数字孪生的明确概念。

数字孪生城市是智慧城市建设的新高度[10],在我国其概念最早由信息通信研究院的工作人员提到,2018年被纳入《河北雄安新区规划纲要》[11]。主要历经了2017年的概念萌芽阶段与2018—2019年的技术架构阶段,并于2020年踏入了建设阶段。2020年,被称为数字孪生技术应用的元年。同年4月,国家出台了相关文件,强调将数字孪生技术与5G、大数据、人工智能等技术并列为智慧城市建设的重要手段,并作出“引导各方积极参与提出数字孪生解决方案”的指示。国家住建部和自然资源部也出台了与建筑信息模型(building information modeling,BIM)和城市信息模型(city information modeling,CIM)等相关的应用标准和导则,全国各省市也纷纷积极采取措施并制定了相关方案,推动数字孪生城市发展。

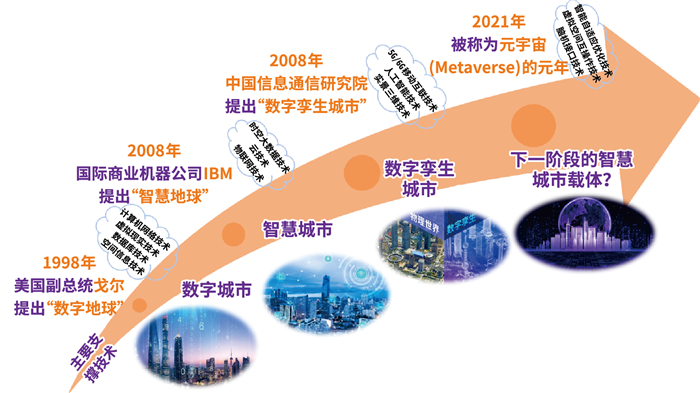

在人工智能+三维建模等技术加持下,数字孪生的构建速率将大幅提升,届时将完成城市可视化平台的搭建,使得万物互联由2D(二维)升至3D(三维),及至未来4D(四维)实景的跨越。那么在未来数字孪生城市建设完成后,它是否是智慧城市发展的最终形态?智慧城市在实现数字孪生后,其下一个阶段将会如何?2021年新生的时代热词——元宇宙,或许是智慧城市在数字孪生城市建设后下一个发展的方向。在数字孪生城市基础上,深度结合增强现实、扩展现实、脑机接口与体感设备等新技术与新设备,或许智慧城市会迈向跨时代的元宇宙智慧城市(如图 1所示)。

|

| 图 1 智慧城市发展历程 |

大数据时代的来临及新型信息技术的迅速发展,一些“新型城市”概念接踵而至,如数字城市、智慧城市及数字孪生城市等[12]。从智慧城市发展至今,主要经历了以下3个阶段:初级阶段数字城市,其主要发展战略目标是信息基础设施的建设;发展阶段新型智慧城市,其主要目标是城市中各个系统的互通与集成,搭建统一的数字平台;高级阶段数字孪生城市,完成现实城市中全要素的融合和城市模型的三维可视化,形成一个“虚实脉动”的“智能生命体”。

1.1 数字城市阶段的支撑技术数字城市,主要是借助空间信息技术、虚拟现实技术、数据库技术及计算机网络技术,数字化城市社会、经济、人文等信息,从而打造综合数据库与服务平台,即将物理城市变为计算机中的数字虚拟城市,服务居民的日常生活,指导城市规划、管理与建设[12]。

1.1.1 空间信息技术空间信息技术为数字城市的城市信息数据化提供了有效途径和有力保障。通过空间信息技术(3S技术)与计算机技术可以数字化城市信息,从而实现对城市的管理、规划和建设[13]。如使用遥感(RS)手段采集地表观测数据,借助全球导航卫星系统(GNSS)技术采集城市人或物的轨迹数据等,最后利用地理信息系统(GIS)的方法对采集城市空间数据进行整合和分析。总之,3S技术为数字城市建设过程中信息的挖掘与分析提供了重要技术支撑。

GIS技术,是在计算机硬/软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)中的地理数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统[14]。GIS技术已被应用于城市活动中的各个方面,涉及城市交通、自然资源考察、环境评估、自然灾害预报、国土管控与规划、军事公共安全、水力发电、公共服务设备管理等。它为数字城市庞大数据的存储、管理和运维提供有效的载体。

RS技术,从广义上常被界定为不直接与目标物体接触,而是从较远距离获取目标对象的信息并完成识别的数据采集手段。近年来,遥感逐步向“空天地一体化”方向发展[15],全方位地从多途径获取空间信息,该领域的研究应用也由最初单一且简单的遥感资源向多种时间分辨率和多种数据来源类型进行转化、整合及分析,由研究静态事物向动态观测地表信息转变[16]。RS技术也因为具备多传感器、多时相和高分辨率等优势,在大面积获取城市空间数据等方面发挥着不可比拟的作用,为“数字城市”的建设提供了快速、及时、准确“获取和更新空间数据”的功能,为其发展与建设带来了源源不断的“鲜活”数据。

GNSS技术,是能在地球表面或近地空间的任何位置为用户提供全天候的三维空间位置、时间信息及速度的空基无线电导航定位系统。GNSS主要是由全球各个卫星导航系统组成,比如国之重器——北斗卫星导航系统(BDS)、全球定位系统(GPS)、格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)和伽利略卫星导航系统(Galileo)。GNSS技术能够提供全方位的目标定位和位置服务,是数字城市定位服务的重要技术支撑。

1.1.2 数据库技术数据库技术[17],是用计算机协助进行数据管理的一种方法,其关键在于研究组织与保存数据的形式,以及高效获取与操作处理数据的方式。经历了三大发展时期:人工管理时期、文件系统时期、数据库系统时期[18]。它深入研究并解答了计算机中数据合理分布和存放的难题,减少数据的重复存储,能够共享数据,提高数据利用效率,供用户快速检索数据。

城市基础数据库的存储容量、检索速度、数据可靠性与可更新性、获取便利性以及操作自动化水平等,可以从根源上决定城市的信息化程度。因此,数据库在城市建设过程中的作用不容忽视。它能够提供整个城市各方面的信息,做到资源整合,帮助用户系统管理、快速检索所需数据,为各部门互联互通提供一个平台,加速数据与信息的快速流通与高效利用,是我国数字城市建设的重要战略基础。

1.1.3 虚拟现实技术虚拟现实(virtual reality,VR)技术,是对三维图形环境与目标的再现,并将视、听、触等感知用图表和动画的方式表现出来的一种科学技术[19]。其实现关键在于环境建模、三维制作、立体显示、系统开发等,能够为城市景观设计、城市环境信息全面展示及智能融合提供互联网远程观览等[20]。

VR技术可以实现在计算机中构建城市建筑模型、自然环境、地物等,从而真实、生动地反映城市景观特色,使城市信息得到全面展示,在复现现实世界的同时,可以实现实时的人机互动,辅助城市规划设计,加快设计速度,为数字城市的建设提供虚拟模型,规避设计风险,为政府、企业及个人进行合理规划设计提供科学依据。

1.1.4 计算机网络技术计算机网络技术,指通过网络协议把世界上散布在各个地理位置,且具备相互独立功能的计算机系统,利用通信装置和线路连接起来,共同构成数据链路,实现信息共享和传递的网络系统[21]。在共享硬/软件及数据资源的基础上,可以对数据资源进行集中处理、管理与维护,由计算机和网络两部分组成。

计算机网络技术,为数字城市建设提供了一个既强大又安全的通信网络平台,整合通信资源,连接各类公共数据,实现信息共享,能够快速响应数字城市发生的各类事件,辅助政府高效决策。

1.2 智慧城市阶段的支撑技术智慧城市专注于城市规划的建设和完善,注重对城市规划的整体认识,以更加精密和动态的方式组织生产活动,使城市运转进入“智慧”状态阶段[6]。智慧城市的主要思想是,在数字城市的基础上应用物联网、云计算、时空大数据分析及空间信息融合等新型技术,实现数字世界与人类物理系统的整合,形成一个可视化、可量测、可管理和可感知的智能化城市规划管理与运行机制。通过它可以了解实际社会中人与物的各种状态及其变化规律,并借助云计算中心实现大量复杂的运算和管理[8],使城市“智慧”运转起来,打造城市智慧化规划、建设及服务新模式,建立一套全新的城市运行机制。

1.2.1 物联网技术物联网的深入普及,5G商业的成功落地,信息传输速率和容量的迅猛发展,使得智慧城市场景中的万物互联成为可能。1999年,“物联网”首次被提及,并定义为“把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理”。物联网(internet of things,IoT)的重点技术包括:电子传感器技术、射频识别技术(radio frequency identification,RFID)、嵌入式技术、网络通信技术[22]。智慧城市的建设借助互联网网络信息基础设施,通过构建统一的城市数据管理平台,把横向应用的交通运输、医疗、政务[23]等大数据资源集成一起,多方面进行优化,形成了全新且完整的智慧城市生态系统,构造了崭新的城市形态。凭借物联网技术,能够全面感知与统计城市各类信息,彼此相互连接,用户可以通过网络进行交互通信与远距离控制,形成智慧城市的神经网络体系,使得城市具备了和人类一样能够快速响应、优化调控及智能感知的功能,加速城市环境下各层面的智慧化进程。

1.2.2 云计算技术云计算技术,是支持异构设施协同工作的一种分布式计算技术。它利用互联网“云”把大量的数据计算分解成无数个小的运算过程,并利用多个服务器构成的系统管理和计算这些子过程,将结果反馈给用户[24]。云计算技术具备了高度虚拟化、动态可扩展、按需配置、可操作性高、可靠性高、性价比高及扩展性强等特点。换言之,计算能力可以当作一种商品在互联网上流通,如同水、电、煤气一般获取便利且价格低廉[25]。凭借云计算,可以在短时间内实现对成千上万的数据的处理,达到规模强大的网络服务水平。云计算按业务模式可分为三类[26, 27]:软件(应用)即服务(software as a service,SaaS)、平台即服务(platform as a service,PaaS)、基础设施服务(infrastructure as a service,IaaS)。IaaS、PaaS、SaaS服务可以实现数据的有效存储和计算。

城市海量数据的处理与分析,是在云计算的网络架构下的数据中心平台上实现的。而通过云计算环境,对城市规划建设过程进行了基础资源的集约规范化管控,有效提升了资源利用率,可优化资源调配,降低部门资源成本,促进城市信息化建设的蓬勃发展,并为政府部门决策、中小企业发展、社会公众服务等创造了良好的平台。

1.2.3 时空大数据技术时空大数据是指基于统一的时空基准(空间参照系统与时间参照系统),存在于空间与时间中,并与位置直接定位或间接时空分布密切相关的大规模海量数据集[28]。其重点建设内容是建立地上地下互通、室内室外联动及虚实融合的整体空间;可以汇集社会感知的同步数据、专题数据及城市规划数据,进行时空化操作与分析,搭建时空大数据平台[29],优化政策执行流程,并行处理多样化海量信息,辅助政府部门决策[30]。

智慧城市建设中主要有以下时空大数据技术作为支撑:第一,云计算+GIS技术,具备资源的可池化,站点的可调度性,使用的可监控性,服务的可度量性,用户的可租用性等特点。第二,大数据分析与云GIS的融合技术,能够实现数据的收集与保存、处理与分析、挖掘、数据可视化及融合等功能,完成从数据的现状描述到诊断的全过程知识性服务[31]。第三,时空大数据可视化技术,通过优化调度云环境中的数据,进行大数据的统计和分析,实现多模态、全空间的时空大数据自适应可视化。作为一个复杂的空间综合体,城市的发展涉及国土规划、交通环保、水利电力等多种类时空大数据,只有利用大量的多类型、动态化时空地理大数据所构建的城市智能模型才能更加合理和更加科学。其关键在于多源数据的合理可视化,海量数据的实时同步性,数据的及时更新,以及挖掘数据背后隐藏的信息含义与展示。

1.3 数字孪生城市阶段的支撑技术数字孪生,是指充分运用物理模型、传感器、运作历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的模拟仿真全过程,将在信息空间上构建的城市虚拟映像叠加在城市物理空间上,在虚拟空间中完成映射,进而反映相对应实体设备的生命周期全过程。在智慧城市的基础上,数字孪生城市是结合人工智能技术、三维模型、BIM及CIM等多项信息技术建立起来的高阶智慧城市,能够重塑地表城市形态,合理布控基础设施,打造虚实交互和双向融合的城市发展新形态,进一步加快建设高阶智慧城市[12]。

1.3.1 实景三维技术三维空间的建立是数字孪生城市建设的重要内容,实现城市信息的实时感知与城市模型的实景可视化亦是重中之重。如三维GIS的实景可视化功能,具备了源自逼真的空间模型与高效的人机交互体验[32]的较强空间真实感,为城市三维实景的建设奠定了良好的技术基础。而城市实景三维技术为数字孪生城市构建了统一的数字底板与多维空间基底,为城市的数字重构提供了大量完整性好、现势性强、准确性高的时空数据。

随着三维GIS的延伸发展与深入应用,集成BIM+GIS的模式发展为热点技术。BIM可以看作是一个存储智能建筑信息的数据库,其中建筑的特征(语义和几何形状[33])、行为及其关系,可以通过面向对象的方式来表达。BIM具备可模拟、能优化、可协调及可视化等特点,应用渗透到水电、市政、交通[34]等多个领域,协助管理城市建筑的信息,促进其可持续发展。BIM技术凭借其数据全开放可视化与共享的优势,推动信息化成为智慧城市建设过程中关键节点,为建筑的合理规划和智慧城市的深入应用提供了良好的条件。

CIM为数字孪生城市的建设与管理提供模型基础,它所表达的是城市全部要素的信息,需要迭代城市整个生命周期过程中所有要素的信息,驱动数字孪生城市的蓬勃发展。与BIM不同,CIM把目标对象的范围从单个建筑物的水平扩展到整个城市的标准,完成对城市中所有要素及其时空信息的数字化与智能化表达。但是CIM需要攻克的关键点在于如何搭建一个融合了设计、管理、计算与评估的平台,来整合城市信息数据。而BIM+GIS[35]模式的出现,将有力推进城市数字化平台的构建,驱动数字孪生城市建设过程中CIM的快速发展。

1.3.2 人工智能技术人工智能(artificial intelligence,AI)技术,即通过科技手段生产类脑思考、甚至超越人脑思维的机器[36],类比数字孪生城市中的AI为城市大脑[2],为城市提供学习与思考、分析与判断等功能。在科技发展和场景多样化的背景下,人类活动所产生的数据量急剧增大,其计算也愈加复杂,使得AI在数字孪生城市建设中的地位越发稳固。主要体现在:一是充分利用AI算法构建对象仿真、智能仿真、分布交互仿真、虚拟现实仿真等模型,模拟预测城市运行状态与趋势,测试处于不同环境中的城市运行情景,及时响应城市紧急突发事件,以提供城市规划、管理与决策科学参考依据;二是通过集成AI+深度学习(deep learning,DL)技术,深度挖掘和自主学习海量实时数据,完成自动决策,实现反向智能控制,推动城市智慧发展。目前,AI需要解决的难点在于如何在小样本或无样本的情况下,实现自主学习,搭建半物理仿真的模型机制,解决在未来实景中实现对突发事件的合理响应与决策这一难题。

为使AI在智慧城市建设与管理中的作用最大化,需与5G/6G物联网紧密结合,两者相互赋能,建立物联网网络,形成如同传递与感知信息的神经元,覆盖于城市表层,衍生出无限可能。人工智能为智慧城市向数字孪生城市转化赋能,为智慧城市建设奠定算法基石,逐步应用于各个领域,如汽车自动驾驶,智能医疗,计算机图像识别、语音识别等,是城市智慧化建设与管理的重要利器,亦是必不可缺的技术之一。

2 数字孪生城市现状与发展趋势数字孪生技术作为实现数字模型与物理实体交互,践行数字化转型理念与目标的关键技术,它在支撑产品研制业务全流程、助力科研生产和管理的融合创新方面将发挥重要作用[37]。通过数字孪生技术打造的数字孪生城市可以借助计算机实时处理超大规模的海量多源数据,然后基于机器学习、人工智能等挖掘城市运行机制背后隐藏的规律,从而为城市发展运维辅助制定全局最优策略[38]。

2.1 数字孪生的发展现状我国自2018年纳入“数字孪生城市”这一概念后,全国各省市均积极响应,各政府部门出台了相应的政策及数字孪生建设相关标准,积极引导,全力参与数字孪生城市的建设与发展,特别是一些经济发展迅速的一线城市,已有相关项目提前进入试点试验示范阶段。但目前的数字孪生城市系统,是将物理世界直接、机械、被动式和镜像式地映射成数字世界,其自主独立性还有待提升。应用于智慧城市建设的数字孪生也还处于“对标性”阶段,具有被动滞后性。基于数字模式下的数字孪生城市,虽具有一定的主动超前处理能力,可以将收集的实体信息,通过时空大数据平台进行深度挖掘、模拟与推算,结合现实城市运行状态,推演城市的运行机制,提前主动发掘问题,并给出相应解决方案。但它仅仅依靠物理实体的实际数据预测未来可能的变化,无法评估未来复杂环境下多场景的变化情况,且其多数建模仿真方法还存在灵活性差、配置复杂、易出错等缺陷,也无法实现高置信度的数字孪生模型。在此过程中,也并未强调人作为主体在数字系统的作用,没有融合人的意识对整个物理系统进行虚实互动反馈的引导与整合规划,未形成真正的类脑思考,从而未实现物理系统的智能自适应优化体系。

2.2 数字孪生的应用与发展趋势数字孪生城市作为数字城市的目标,也是智慧城市的新起点。数字孪生引领智慧城市建设,建立全面感知、信息可视化、万物互联、海量数据的高速并行运算、大数据深度挖掘、人工智能辅助决策的虚拟数字化平台。其在理论技术上,已有较为成型的体系;在技术应用上,深层次打入产品生产设计、工程规划建设、智能生产制造及其他学科分析等领域,在国内有一些局部的应用,如智慧政府、智慧社区、智慧医疗、智慧物流等,如北京城市副中心的数字化城市、无锡的城市大数据中心和四大平台、香港的平行虚拟空间等[39]。

其中,数字孪生技术成了智能制造的基本要素,应用实例有诸如NASA、美国空军等借助数字孪生技术完成繁杂系统的故障识别检修与航天飞行器的生命周期预测;洛马公司应用其生产F-35飞机,提高生产效率;达索公司在产品设计阶段引入数字孪生三维体验平台,不断完善与改进设计的产品模型;此外,我国相关领域的学者在产品数字孪生的详细体系结构和实施方法、全三维模型构建下产品的设计管理等方面也提出了一些新的路线与技术解决优化方案[40-41]。

数字孪生凭借其在模型设计、数据采集、分析预测、模拟仿真等方面的优势,成为数字经济转化的重要工具,可以加速产业数字化的转变,推动数字经济与实体经济的互联互通。就目前趋势而言,数字孪生技术的发展可谓是聚焦技术新发展,数字转型新战略,产业布局新方向,也是推动智慧城市迈向更高阶的国家重要战略支撑。2020年被称为数字孪生技术应用的元年。或将不久,在AI+3D建模等集成技术的加持下,大幅度提升数字孪生城市建设速度,搭建城市可视化平台,使得万物互联由2D转变至3D,及至未来4D实景的构建,实现跨越人类视觉发展的一大步。

3 元宇宙时代的智慧城市探讨2021年,被称为“元宇宙(Metaverse)”的元年。同年10月,Facebook联合创始人兼首席执行官马克·扎克伯格宣布,公司更名为“Meta”,其前身Facebook依托自身Facebook和Instagram等约30亿用户的社交网络体系,在元宇宙方面拥有绝对的用户基数优势,可以为元宇宙内容、应用的实验与创新提供孵化温床。

“元宇宙”一词于1992年产自美国小说家尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)的《雪崩》(Snow Crash)中,给出了“元宇宙”和“化身”的概念,故事内容为佩戴虚拟设备的真实人类与虚拟人化身共处于一个虚拟的数字生活空间。那么,元宇宙是否能够成为下一代沉浸式版本的互联网,并作为一种后继形态,展现出一个崭新的虚拟数字化平台呢?亦或,元宇宙基于现实,但又不纯粹是复制现实?在元宇宙时代的理念背景与相关技术的支撑下,智慧城市在数字孪生的基础上或许会有新的发展与升级,届时或将出现一种全新的智慧城市形态。

元宇宙时代的智慧城市理应在数字孪生、5G/6G、大数据、云计算、区块链、机器视觉的基础上,依托虚拟现实(virtual reality,VR)、增强现实(augmented reality,AR)、混合现实(mixed reality,MR)、扩展现实(extended reality,XR)及替代现实(substitutional reality,SR)等关键技术实现。其技术的实现主要是通过脑机接口和体感设备的应用,形成一种以人为主体,能与现实进行感官体验和交互的虚拟空间。这个虚拟空间可以为用户提供沉浸式体验,与现实城市密切融合(如融合身份系统、社交系统、经济系统、医疗系统等),在多场景多元素的情况下综合考量现实环境,自主深度学习与挖掘城市运行机制,纳入人的意识综合打造虚拟世界,实现物理世界和虚拟世界全智能化的自适应优化,或许甚至能够允许用户在虚拟世界中人为主动地同步改变现实世界。

元宇宙时代的智慧城市或将呈现出的状态为:可以通过虚拟的手段来模拟未来城市人类发展的状态,从而制定现实世界中城市运行的最优管理方案,极大地提高资源使用效率,助力生产力的高质量提高。元宇宙跨时代的智慧城市,或许会跨越现实世界和数字世界生活空间系统、人文关系系统的障碍,与虚拟的数字生活空间进行联动,创造出属于两个世界的生存系统,如数字经济系统、数字教育系统、数字政务系统等。元宇宙可能会成为城市“数字经济活动”的主要生产空间。

4 结语纵观智慧城市发展的整个历程,数字城市阶段主要是建设信息基础设施,强化数据的处理与管理,实现了城市信息的数字化;智慧城市阶段主要是打通与集成城市各个系统,搭建一个统一的数字平台,实现了集城市管理与服务为一体的智能化管理平台;数字孪生城市阶段,完成现实城市全要素的融合及城市模型的三维可视化,加速现实世界和虚拟世界形成一个“虚实脉动”的“智能生命体”。而后,或将迈向跨时代阶段的元宇宙智慧城市,可能跨越现实世界与数字世界的障碍,使得人类在现实与虚拟世界中对事物的改造同步进行,也能够帮助人类在虚拟的城市中产生自我的社会价值和个人价值,实现贯穿于现实世界与数字虚拟空间的两栖生活方式。

| [1] |

李德仁. 信息高速公路、空间数据基础设施与数字地球[J]. 测绘学报, 1999, 28(1): 1-5. DOI:10.3321/j.issn:1001-1595.1999.01.001 |

| [2] |

徐冠华, 孙枢, 陈运泰, 等. 迎接"数字地球"的挑战[J]. 遥感学报, 1999, 3(2): 85-89. |

| [3] |

陈述彭. "数字地球"战略及其制高点[J]. 遥感学报, 1999, 3(4): 247-253. |

| [4] |

李德仁. 数字地球与"3S"技术[J]. 中国测绘, 2003(2): 30-33. |

| [5] |

段学军, 顾朝林, 甄峰, 等. "数字城市"的概念、框架与应用[J]. 现代城市研究, 2001, 16(3): 61-64. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2001.03.017 |

| [6] |

IBM发布"智慧的地球"战略[J]. 计算机与网络, 2009, 35(Z1): 5.

|

| [7] |

李德仁, 姚远, 邵振峰. 智慧城市中的大数据[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014, 39(6): 631-640. |

| [8] |

李德仁, 姚远, 邵振峰. 智慧城市的概念、支撑技术及应用[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2012, 4(4): 313-323. |

| [9] |

王家耀, 刘嵘, 成毅, 等. 让城市更智慧[J]. 测绘科学技术学报, 2011, 28(2): 79-83. DOI:10.3969/j.issn.1673-6338.2011.02.001 |

| [10] |

李德仁. 数字孪生城市智慧城市建设的新高度[J]. 中国勘察设计, 2020(10): 13-14. DOI:10.3969/j.issn.1006-9607.2020.10.006 |

| [11] |

中共中央国务院关于对《河北雄安新区规划纲要》的批复[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2018(13): 14-16.

|

| [12] |

张新长, 李少英, 周启鸣, 等. 建设数字孪生城市的逻辑与创新思考[J]. 测绘科学, 2021, 46(3): 147-152. DOI:10.16251/j.cnki.1009-2307.2021.03.022 |

| [13] |

王家耀. 关于地理信息系统未来发展的思考[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(10): 1535-1545. |

| [14] |

李琦, 杨超伟. 空间数据仓库及其构建策略[J]. 中国图象图形学报, 1999, 4(11): 86-92. |

| [15] |

焦思颖, 唐永刚, 杨雪. 布阵"空天地网" 赋能智慧监管[N]. 中国自然资源报, 2022-05-31(1).

|

| [16] |

李德仁, 龚健雅, 邵振峰. 从数字地球到智慧地球[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2010, 35(2): 127-132. |

| [17] |

李琦, 杨超伟, 易善桢. "数字地球"的体系结构[J]. 遥感学报, 1999, 3(4): 254-258. |

| [18] |

李德仁, 李清泉. 地球空间信息学与数字地球[J]. 地球科学进展, 1999, 14(6): 535-540. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.1999.06.002 |

| [19] |

崔丽丽, 黄涛. "数字城市"及其关键技术[J]. 测绘软科学研究, 2001(4): 10-15. |

| [20] |

陆颖隽. 虚拟现实技术在数字图书馆的应用研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2013.

|

| [21] |

王保云. 物联网技术研究综述[J]. 电子测量与仪器学报, 2009, 23(12): 1-7. |

| [22] |

钱志鸿, 王义君. 物联网技术与应用研究[J]. 电子学报, 2012, 40(5): 1023-1029. |

| [23] |

王家耀. 关于我国电子政务与数字城市建设的思考[J]. 测绘科学, 2005, 30(1): 3-5. |

| [24] |

任伏虎, 王晋年. 遥感云服务平台技术研究与实验[J]. 遥感学报, 2012, 16(6): 1331-1346. |

| [25] |

姜栋瀚, 刘晓平, 吴作栋. 云计算技术发展现状研究综述[J]. 信息与电脑(理论版), 2019(8): 170-171. |

| [26] |

李烨. 云计算的发展研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2011.

|

| [27] |

余江, 万劲波, 张越. 推动中国云计算技术与产业新发展的战略思考[J]. 中国科学院院刊, 2015, 30(2): 181-186. |

| [28] |

王家耀. 人工智能赋能时空大数据平台[J]. 无线电工程, 2022, 52(1): 1-8. |

| [29] |

张兰廷. 大数据的社会价值与战略选择[D]. 北京: 中共中央党校, 2014.

|

| [30] |

任磊, 杜一, 马帅, 等. 大数据可视分析综述[J]. 软件学报, 2014, 25(9): 1909-1936. |

| [31] |

朱庆. 三维GIS及其在智慧城市中的应用[J]. 地球信息科学学报, 2014, 16(2): 151-157. |

| [32] |

武鹏飞, 刘玉身, 谭毅, 等. GIS与BIM融合的研究进展与发展趋势[J]. 测绘与空间地理信息, 2019, 42(1): 1-6. |

| [33] |

柳婷, 陈小松, 张伟. 无人机倾斜摄影辅助BIM+GIS技术在城市轨道交通规划选线中的应用[J]. 测绘通报, 2017(S1): 197-200. |

| [34] |

刘燕, 金珊珊. BIM+GIS一体化助力CIM发展[J]. 中国建设信息化, 2020(10): 58-59. |

| [35] |

王竹立. 技术是如何改变教育的?——兼论人工智能对教育的影响[J]. 电化教育研究, 2018, 39(4): 5-11. |

| [36] |

方凌智, 沈煌南. 技术和文明的变迁——元宇宙的概念研究[J]. 产业经济评论, 2022(1): 5-19. |

| [37] |

聂蓉梅, 周潇雅, 肖进, 等. 数字孪生技术综述分析与发展展望[J]. 宇航总体技术, 2022, 6(1): 1-6. |

| [38] |

杨林瑶, 陈思远, 王晓, 等. 数字孪生与平行系统: 发展现状、对比及展望[J]. 自动化学报, 2019, 45(11): 2001-2031. |

| [39] |

李欣, 刘秀, 万欣欣. 数字孪生应用及安全发展综述[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(3): 385-392. |

| [40] |

于勇, 范胜廷, 彭关伟, 等. 数字孪生模型在产品构型管理中应用探讨[J]. 航空制造技术, 2017, 60(7): 41-45. |

| [41] |

庄存波, 刘检华, 熊辉, 等. 产品数字孪生体的内涵、体系结构及其发展趋势[J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(4): 753-768. |